[<img src="/uploads/upload_250df10e254b12ee87a39bded9132cb8.png" width="60px">

<i class="fa fa-arrow-left"></i> Retour](https://hackmd.iscpif.fr/wiki-ssd?view)

###### Mots clés: `épistémologie` `culture` `critique des sciences`

# <center>Entretien avec Jean-Marc Lévy-Leblond </center>

><p style="text-align:right"><i class="fa fa-clock-o"></i><i> Le 4 Mai 2019</i></p>

<center> <img src="https://i.imgur.com/7xDZFdk.png" style="width: 250px;"/></center></br>

Jean-Marc Lévy-Leblond est physicien, essayiste, épistémologue, professeur émérite de l'université de Nice. Au cœur du courant de critique des sciences, il travaille depuis de nombreuses années les problématiques que nous soulevons avec le processus "Sciences Sociétés Démocratie". Il a apporté de nombreuses contribution sur la place des sciences dans la société, leur histoire ainsi que leur dimension culturelle et politique.

## <center>Aux origines d'une contestation de/dans la science</center>

En revenant sur son parcours et sur la construction progressive de sa posture de *"critique de science"*^[De la même manière que chez Jacques Testart qui se revendique critique de science, il faut y voir une approche critique qui serait analogue à celle d'un critique d'art. Cette démarche vise à permettre aux citoyens de pouvoir porter des jugements sur les institutions et leurs productions, pour une mise en démocratie des technosciences.</br> Voir à ce propos l'article ["Pour une critique de science"](https://sciences-critiques.fr/pour-une-critique-de-science/), sur le site Science Critiques], Jean-Marc Lévy-Leblond nous raconte comment les années 60, période d'intense critique sociale, furent également le terreau de riches débats autour du rôle de la science dans la société. Lorsqu'il entre à l'ENS de la rue d'Ulm en 1958, pour y faire des études de physique, le mouvement étudiant est extrêmement politisé et ce dans une atmosphère teintée du marxisme alors dominant à l'extrême gauche. Cette pensée propose une vision essentiellement positive du rôle social de la science, malgré son dévoiements par le système capitaliste, faire de la science est quelque chose d’en soi *“politiquement juste”*.

> *"La théorie marxiste, du moins telle qu’elle est vulgarisée à l’époque, affirme que l’émancipation sociale et politique est intimement liée au développement des forces productives, lequel serait non moins intimement lié au progrès de la connaissance scientifique. Et donc, dans les années 60, les jeunes communistes se placent dans une perspective où la science est, par essence, un facteur de libération".*

Comme c'est le cas sur beaucoup de sujets, le bouillonnement intellectuel de 1968 marque un tournant idéologique majeur autour de ces questions. Cette vision d'une science qui serait bonne "par essence" divise de plus en plus le milieu scientifique. On assiste à une progressive prise de conscience de la manière dont l'organisation de la recherche est liée à la structure sociale et entretient différents systèmes de domination idéologiques. Nombre de jeunes chercheurs adoptent une posture de plus en plus radicale, en opposition avec les mandarins installés dans les institutions.

De multiples et diverses positions critiques sur la science se développent et fondent les bases d'un riche débat sur les implications de la recherche scientifique en termes démocratiques, économiques, sociaux, environnementaux, etc... dont notre jeune physicien est l'un des protagonistes majeurs.

Par ailleurs, au delà des mouvements de 68, la montée des mouvements écologistes durant les années 70 -- y compris au sein des milieux scientifiques -- amène de nouvelles vagues de postures critiques sur les conséquences des développements scientifiques. Des personnalités comme [Alexander Grothendieck](https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Grothendieck ""), et les auteurs de la revue "Survivre... et Vivre"^[Les numéros de la revue *Survivre.. et vivre* ont été entièrement numérisés et sont disponibles à cette adresse : [http://science-societe.fr/survivre/](http://science-societe.fr/survivre/)] fustigent une science qui serait uniquement au service des intérêts du capital, devenant la cause principale des rapports de dominations et des dégradations environnementales.

> *"Alors là, il va y avoir des grands débats. La position que moi-même avec un certain nombre de mes amis prendrons sera différente parce que nous ne voulons pas singulariser l’activité scientifique et la séparer des autres. Nous considérons que l’activité scientifique, c’est une partie de l’activité sociale globale, qu’elle en partage tous les traits, les pires et les meilleurs, et qu’on ne peut pas l’a considérer comme un fondamental, causal de la situation"*

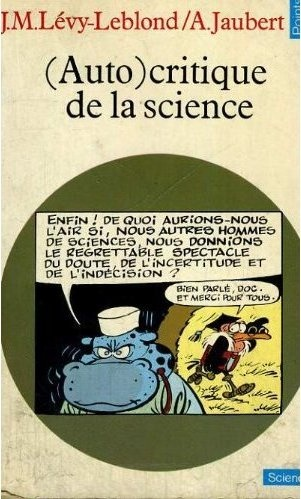

Ce contexte d'intenses débats sur la science et la variété des positions critiques donne lieu à une floraison de groupes et d'initiatives ainsi qu'à une large production de textes et d'idées, que Jean-Marc Lévy-Leblond et Alain Jaubert rassemblent en 1972 dans un ouvrage collectif, intitulé **"*(Auto)critique de la science*"**^[La version numérique de l'ouvrage est disponible à cette adresse : [http://science-societe.fr/autocritique-de-la-science/](http://science-societe.fr/autocritique-de-la-science/)].

<center>

</center>

*(Auto)critique de la science* est un ouvrage collectif rassemblant des contributions d’un certain nombre de scientifiques, dont beaucoup ont préféré garder l’anonymat, conformément à l’esprit de l’époque. Il agrège une très large sélection de textes de l’époque, comme une sorte d’anthologie des réflexions de ce mouvement protéiforme. Dans la continuité de cet ouvrage, Jean-Marc Lévy-Leblond crée avec quelques amis la revue ***Impasciences***^[Disponibles également en version numérisée sur [http://science-societe.fr/impascience/](http://science-societe.fr/impascience/)] pour continuer ce travail collectif.

Ce travail va petit à petit s'essouffler avec, entre autres facteurs, l'arrivée de Giscard à la tête de l'Etat. Si elle ne satisfait nullement le collectif, elle vient marquer une forme de détente sociale et les critiques virulentes que portent les mouvements radicaux perdent de leur impact.

> *"Les affrontements idéologiques directs perdent un peu leur sens. On est désormais face à un adversaire qui est plutôt un édredon qu’un mur […] On rentre dans une phase, je dirais pas d’arrêt mais de latence. Les expressions les plus vives du mouvement deviennent sous-jacentes, comme un fleuve qui s’enfonce et cours sous la surface."*

Jean-Marc Lévy-Leblond essaie de maintenir la visibilité et le développement des postures radicales quand il prend la direction de la collection [Science Ouverte](http://www.seuil.com/collection/collection-523) au Seuil, qu'il dirige depuis 1972.

<center> <img src="/uploads/upload_e5f06d364f963990eb8dbf03e2e24b28.png" width="400px"> </center>

> Inscription sur une tour de la Faculté des Sciences de Paris, en 1969.

> Tirée de l'ouvrage *(Auto)critique de la science* (p.307)

En se repenchant sur les apports de ces contributions, Jean-Marc Lévy-Leblond constate que si elles n’ont eu guère d’effets tangibles à court terme, elles ont nourri un certain nombre de débats de fond et contribué au développement, voire à l’émergence de différents mouvements.

> *"Rien d’essentiel n’a changé quant à l’organisation des institutions scientifiques. Nous étions trop peu nombreux, et, pour beaucoup, avons été repris très vite dans le système… […] Je pense cependant que sous des formes qu’il serait intéressant d’analyser de près, des filiations existent avec divers mouvement actuels. Le fait même que vous m’interrogiez, d’une certaine façon, le montre."*

Il revient par exemple sur l’émergence du mouvement des boutiques de sciences, créées dans les années 70 pour casser les frontières entre les institutions scientifiques et la demande sociale. Elles constituent en quelque sorte les premières briques de ce que l’on désigne aujourd’hui par “recherche participative”. Les offensives institutionnelles à l'encontre de ces espaces sont de bons exemples du conflit suscité par ces débats^[Pour plus d'informations sur les boutiques de sciences voir l'ouvrage de Glen Millot [*Boutiques des sciences - La recherche à la rencontre de la demande sociale*](http://www.eclm.fr/ouvrage-401.html)].

## <center>Quelle critique des sciences aujourd'hui ?</center>

Malgré les différentes filiations et poursuites de ces réflexions de fonds, Jean-Marc Lévy-Leblond se montre assez pessimiste sur la situation de la recherche scientifique et sa capacité à évoluer. Ces dernières décennies ont en effet été le théâtre d'**une confluence accélérée entre science et technologie** et d'un recul du secteur public face au secteur privé dans la recherche qui réduit énormément la marge de manœuvre critique sur la science.

> *"Aujourd’hui je ne vois plus guère de différences entre les laboratoires de recherche d’une multinationale et ceux d’un institut de biologie du CNRS – qui d’ailleurs à de bonnes chances de dépendre des premiers pour ses financements"*

La place des sciences dites “fondamentales” n’a fait que reculer, au profit d’une science instrumentale, qui vise à développer des innovations technologiques, dans une perspective essentiellement économique. Les logiques de financement de recherche fonctionnent de plus en plus par contrats et visent un retour sur investissement à court terme qui cantonnent les activités de recherche à des objectifs de rentabilité.

> *"Cette course aux contrats et aux financements correspond à un désengagement partiel de l’État et à une implication de plus en plus grande du secteur privé et du marché. Finalement – je vais le dire de façon un peu caricaturale – c’est à mon avis la notion même de science qui est en train de changer fondamentalement."*

Jean-Marc Lévy-Leblond insiste sur le fait que la convergence entre science et technique est, historiquement, relativement récente. Pendant très longtemps la technique n’a pas eu besoin de la science pour se développer et les savoir-faire artisanaux suffisaient aux pratiques techniques.

> *"Les maçons et les charpentiers grecs n’en ont rien à faire des théorèmes d’Euclide, ils savent pertinemment comment construire des perpendiculaires, des parallèles etc… "*

Ce n'est qu'assez tardivement que se concrétise une approche plus instrumentale de la science, permettant la maîtrise rationnelle de la matière, des flux, la transformation des milieux, etc... C'est notamment le célèbre énoncé du [discours de la méthode](https://fr.wikipedia.org/wiki/Discours_de_la_m%C3%A9thode) de [René Descartes](https://fr.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes) affirmant que *"Grâce à la science, nous pourrons nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature"*, ou des positions analogues chez des philosophes contemporains comme [Francis Bacon](https://fr.wikipedia.org/wiki/Francis_Bacon_(philosophe))^[Bacon, à travers la phrase *« On ne commande la nature qu’en lui obéissant »* met en évidence l'affinité entre la connaissance théorique et l'opération technique et pratique, ce qui lui vaudra d'être accusé d'utilitarisme par certains historiens des sciences </br>(Source : [Page Wikipédia sur Francis Bacon](https://fr.wikipedia.org/wiki/Francis_Bacon_%28philosophe%29))].

Jean-Marc Lévy-Leblond note que ce projet ne s’est en réalité matérialisé que plus tard, vers la fin du XVIIIème siècle avec des développements scientifico-technologiques majeurs tels que la chimie moderne et, peu après, la thermodynamique^[La révolution chimique, ouverte par les travaux de [Lavoisier](https://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_Lavoisier) sur la combustion et l'oxydation vient bouleverser les paradigmes conceptuels et méthodologiques de la chimie de l'époque et ouvre la voie à un grand nombre de développements technologiques tels que les engrais, les colorants, de nouveaux explosifs, etc... ].

> *"Cette idée d’une science qui suscite le développement technique est, à l’échelle de l’histoire du développement humain, tout à fait récente. Elle ne s’est concrétisée qu’il y a à peine plus de deux siècles. […] Le monde tel que nous le connaissons est un monde très jeune. Il n’est donc c’est pas très surprenant que nous n’ayons qu’assez peu de modes de compréhension et d’action sur lui".*

## <center>*Rationalité, vérités et luttes politiques*</center>

On a cherché à savoir si l’enjeu de rationalisation et d’établissement de “vérités” devenait, pour Jean-Marc Lévy-Leblond, le terrain des affrontements politiques autour des questions scientifiques et techniques (reposant sur la méthode, l’évaluation, la confrontation et la diffusion des résultats avec notamment la problématique des fake news). Il s’est en fait montré plutôt réservé sur cette idée. Au travers d’exemples comme le nucléaire, la malaria ou le virus du sida, il considère que ce ne sont pas à proprement parler les questions scientifiques qui sont les enjeux du débat mais bien plutôt l’organisation socio-technique qui les produit.

> *"Le point, me semble-t-il, c'est que, de même que la science se noie dans la technoscience, les questions proprement scientifiques se noient dans des questions techniques où les scientifiques n'ont pas de compétences [...] L'argumentation purement scientifique au sens propre perd une bonne partie de son importance, au profit d'un débat beaucoup plus large qui concerne bien plus des questions techniques et économiques que des questions proprement scientifiques."*

Par ailleurs, l’importance donnée à la recherche de la vérité lui parait trompeuse. Car dans la plupart des cas, la véracité d’un énoncé dépend de critères spécifiques et précis^[Il prend souvent l'exemple du triangle rectangle, dont les propriétés exprimées par le théorème de Pythagore ne sont en réalité valables que sur un plan euclidien (et donc faussées sur la surface de la terre, qui est sphérique)]. Pour ces raisons, Jean-Marc Lévy-Leblond se montre finalement assez sceptique sur les impacts que peuvent avoir les fake news et la “post-vérité” sur les problématiques techno-scientifiques, mais plutôt préoccupé par l’étendue de notre incompréhension des phénomènes naturels qui sous-tendent le développement des technosciences.

> *"On doit bien constater qu’il n’est pas nécessaire de tout savoir pour faire. C’est même le propre de la technoscience actuelle. Il est possible de transformer le monde sans vraiment le comprendre !"*

## <center>La culture de/dans la science</center>

Jean-Marc Lévy-Leblond nous amène en guise de conclusion sur un sujet qui lui est cher et qu’il observe de près dans ses questionnements sur le rapport science-société : La relation qu’entretiennent – ou pas ! – les science et technologies avec la culture au sens le plus large^[Voir la revue Alliage (culture, science, technique), fondée en 1989 par Jean-Marc Lévy-Leblond, dont le N°80 est sous presse : [http://revel.unice.fr/alliage/](http://revel.unice.fr/alliage/) et alliage@unice.fr.]. Il déplore le manque criant de représentations et de mise en perspective de l’activité techno-scientifique dans le paysage culturel

> *"Le rôle capital que jouent le monde techno-scientifique et ses acteurs, les chercheurs, ingénieurs, etc… n’est guère visible dans la création culturelle actuelle"*.

Si de nombreuses œuvres nous donnent diverses clés de lectures sur la vie sociale, les relations individuelles, l’histoire politique, etc… l’activité techno-scientifique, elle, malgré le rôle structurant majeur qu’elle joue dans la société n’est que peu représentée.

> *"Cette représentation du monde, qui est caractéristique de la société humaine, qui s'appelle la culture, il me semble que c'est fondamental sur au moins le moyen et le long terme pour approfondir notre compréhension d'un monde qui, comme je le disais tout à l'heure est beaucoup plus jeune que ce que l'on croit."*

**<p style="text-align:right">Propos recueillis et synthétisés par Edgar Blaustein et </br> Thomas Germain pour le processus SSD</p>**

### ++Bibliographie++

Ouvrages de Jean-Marc Lévy-Leblond :

* L’esprit de sel (science, culture, politique), Seuil, 1984

* La pierre de touche (la science à l’épreuve), Gallimard, 1996

* Aux contraires (l’exercice de la pensée et la pratique de la science), Gallimard, 1996

* Impasciences, Seuil (Points-Sciences), 2003

* La science en mal de culture, Futuribles, 2004

* La vitesse de l’ombre (aux limites de la science), Seuil, 2006

* La science (n’)e(s)t (pas) l’art, Hermann, 2010

* Le grand écart (la science entre technique et culture), Manucius, 2012

* La science expliquée à mes petits-enfants, Seuil, 2014

### ++Références++ :